close

Choose Your Site

Global

Social Focus

Просмотры:0 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2022-04-01 Происхождение:Работает

В кабеле HVAC распределение электрического поля зависит от емкостей, в которых доминирует диэлектрическая проницаемость изоляционного материала, которая стабильна при изменении температуры.Следовательно, указанное значение не требуется при испытании таких кабелей.Напротив, распределение поля в кабеле HVDC определяется удельным сопротивлением изоляционного материала, которое сильно зависит от температуры.Это приводит к необходимости контролировать разницу температур во время термических напряжений, представленных циклом нагрузки в испытании.В процессе эксплуатации кабель HVDC также испытывает перенапряжение SI/LI, которое накладывается на рабочее напряжение постоянного тока.Таким образом, для надлежащего моделирования эксплуатационных условий стандартным требованием является наложение коммутационного перенапряжения и переходного процесса молнии на рабочее напряжение постоянного тока.

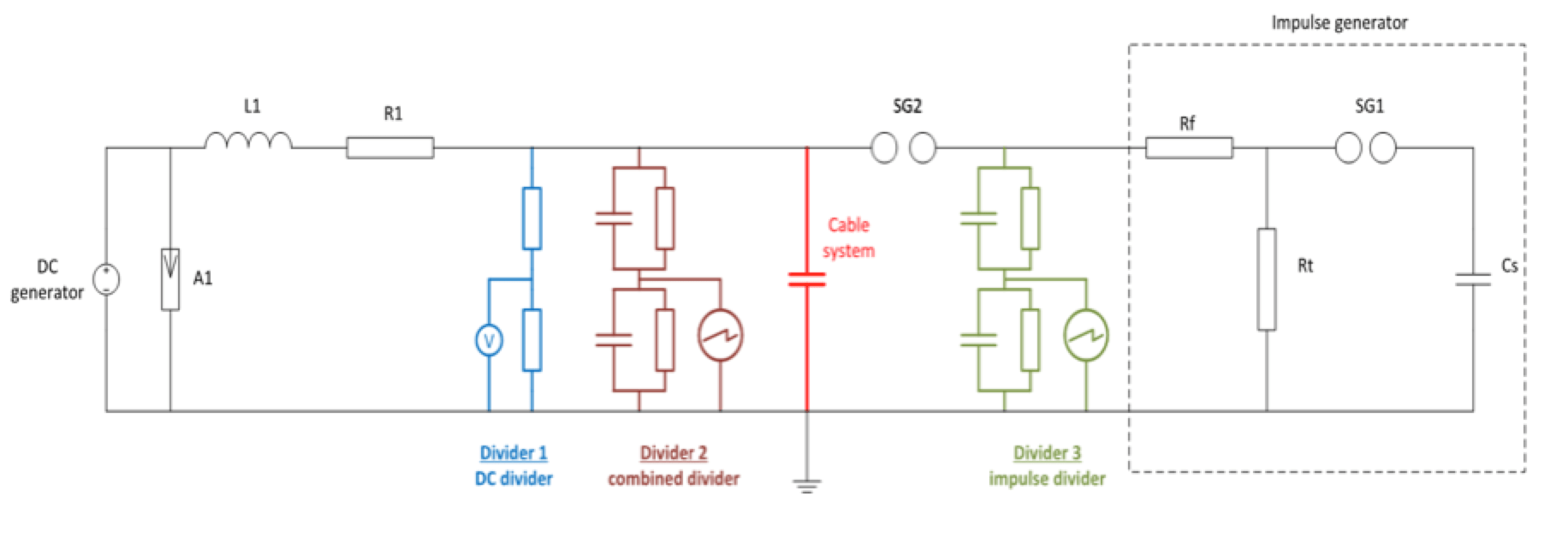

В этом отредактированном вкладе в INMR от 2017 года Хонг Хе и В. Слоот из KEMA Labs в Нидерландах описывается тестовая схема с двумя отдельными тестовыми системами — генератором постоянного тока и импульсным генератором, соединенными с тестовой кабельной системой, расположенной между ними.Испытательная кабельная система состоит из трех отрезков 50-метрового кабеля высокого напряжения постоянного тока из сшитого полиэтилена, собранного с двумя наружными концевыми муфтами и двумя соединениями.Одной из основных сложностей такого расположения является предотвращение повреждения каждой тестовой системы из-за присутствия другой.Поэтому для блокировки постоянного напряжения от генератора импульсов устанавливается сферический зазор с демпфирующим сопротивлением, установленным для защиты генератора постоянного тока от очень быстрых переходных процессов.

Теплофизическая модель

Поперек кабеля возникает перепад температур, и распределение температуры внутри может быть либо измерено термопарами, либо рассчитано с помощью численной модели.На рис. 1 показана эквивалентная тепловая схема кабеля, где

Q — скорость теплопередачи (тепловой поток), Вт;

θc, θcs, θi, θis, θis, θamb, температура проводника, экрана проводника, изоляции, изоляционного экрана, оболочки и окружающей среды, °С;

Δθcs, Δθi, Δθis — падение температуры на экране проводника, изоляции и экране изоляции соответственно, К;

Δθc-is, перепад температур от жилы до экрана изоляции, К;

Tcs, Ti, Tis, термическое сопротивление экрана проводника, изоляции, экрана изоляции соответственно, К·м/Вт;

Ts — суммарное термическое сопротивление от металлической оболочки до внешней оболочки, К·м/Вт;

Ttm — термическое сопротивление наружного теплоизоляционного материала, К·м/Вт;

Рис. 1: Схема эквивалентной тепловой цепи для кабеля.

Разность температур экрана проводника, изоляции и изоляционного экрана рассчитывается следующим образом:

θis и θc измеряются непосредственно термопарами.Таким образом, общая разница температур от проводника до изоляционного экрана составляет:

На основании уравнения (2) и (4),

Уравнение (5) представляет собой простую формулу для расчета Δθmax.Поскольку окружающая среда также играет роль, основное падение температуры в кабеле происходит между поверхностью кабеля (оболочкой) и окружающей средой (θs – θamb).Для контроля в пределах Δθmax применяется внешний теплоизоляционный материал (например, пластиковый пузырь), чтобы свести к минимуму влияние окружающей среды.Этот теплоизоляционный материал помогает регулировать Ttm в зависимости от конструкции кабеля и окружающих условий.

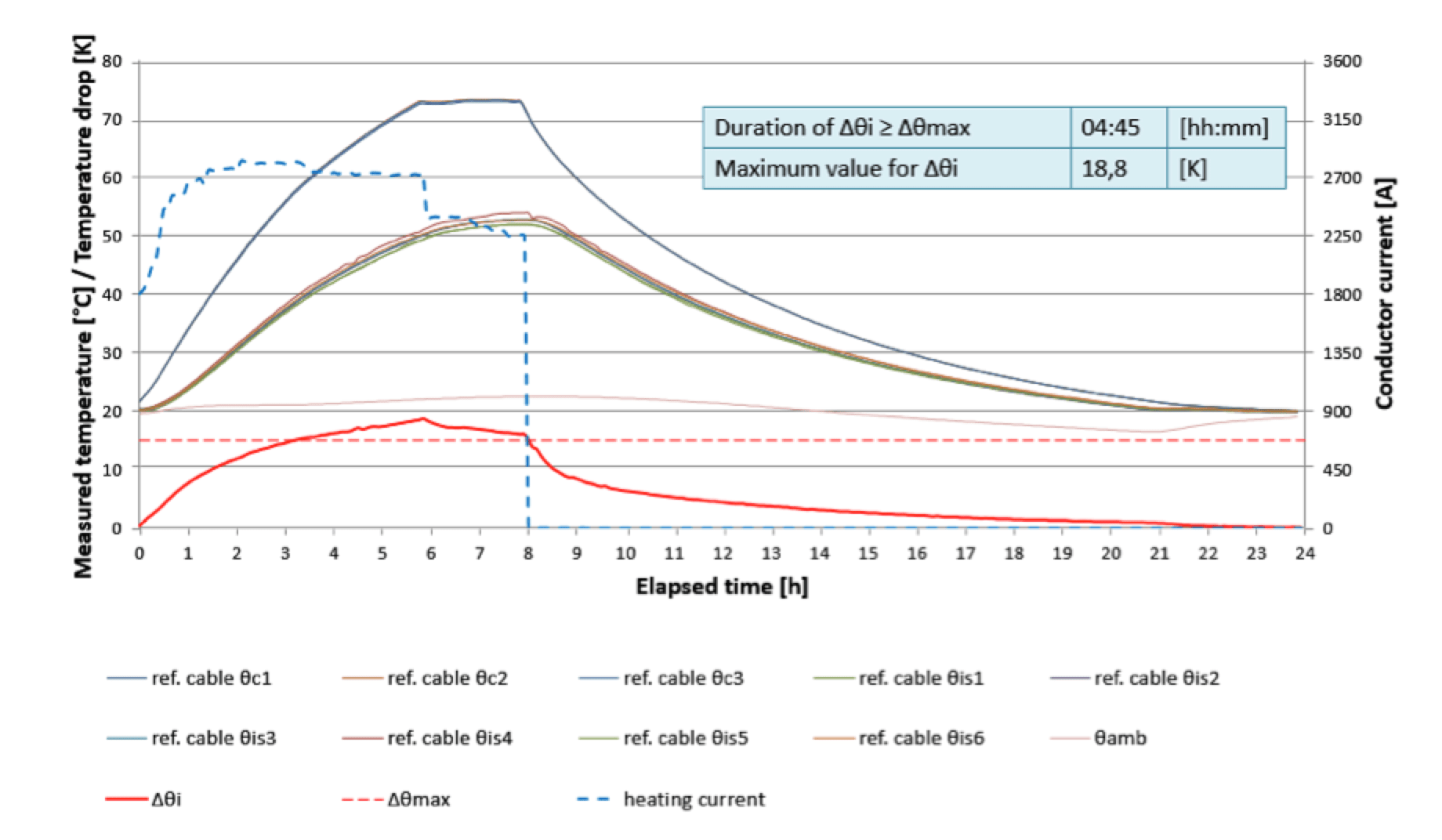

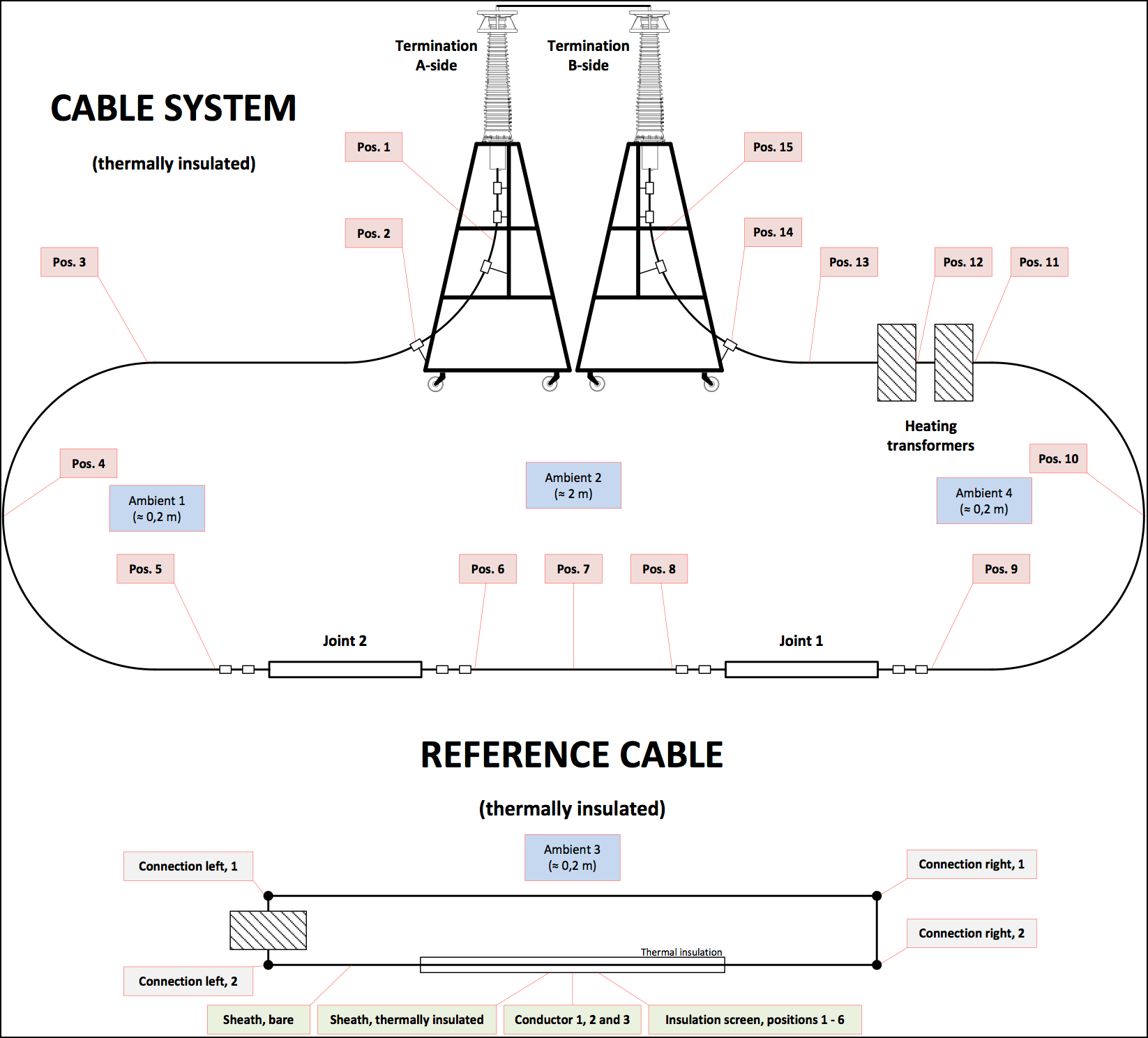

Для мониторинга тепловой среды кабельной системы постоянного тока высокого напряжения термопары были размещены более чем в 20 различных местах на эталонном кабеле и тестовом кабеле.Эталонный кабель должен быть установлен в непосредственной близости от тестового кабеля, чтобы обеспечить равные тепловые условия.Температура проводника эталонного кабеля (на основе номинального максимума, например, 70°C) контролировалась, чтобы одновременно направлять тот же самый ток, подаваемый на испытательный кабель.Применяя уравнение (5), рассчитывали заданное значение Δθmax и контролировали его в течение цикла нагрузки.На рис. 2 показан типичный 24-часовой цикл нагрузки.

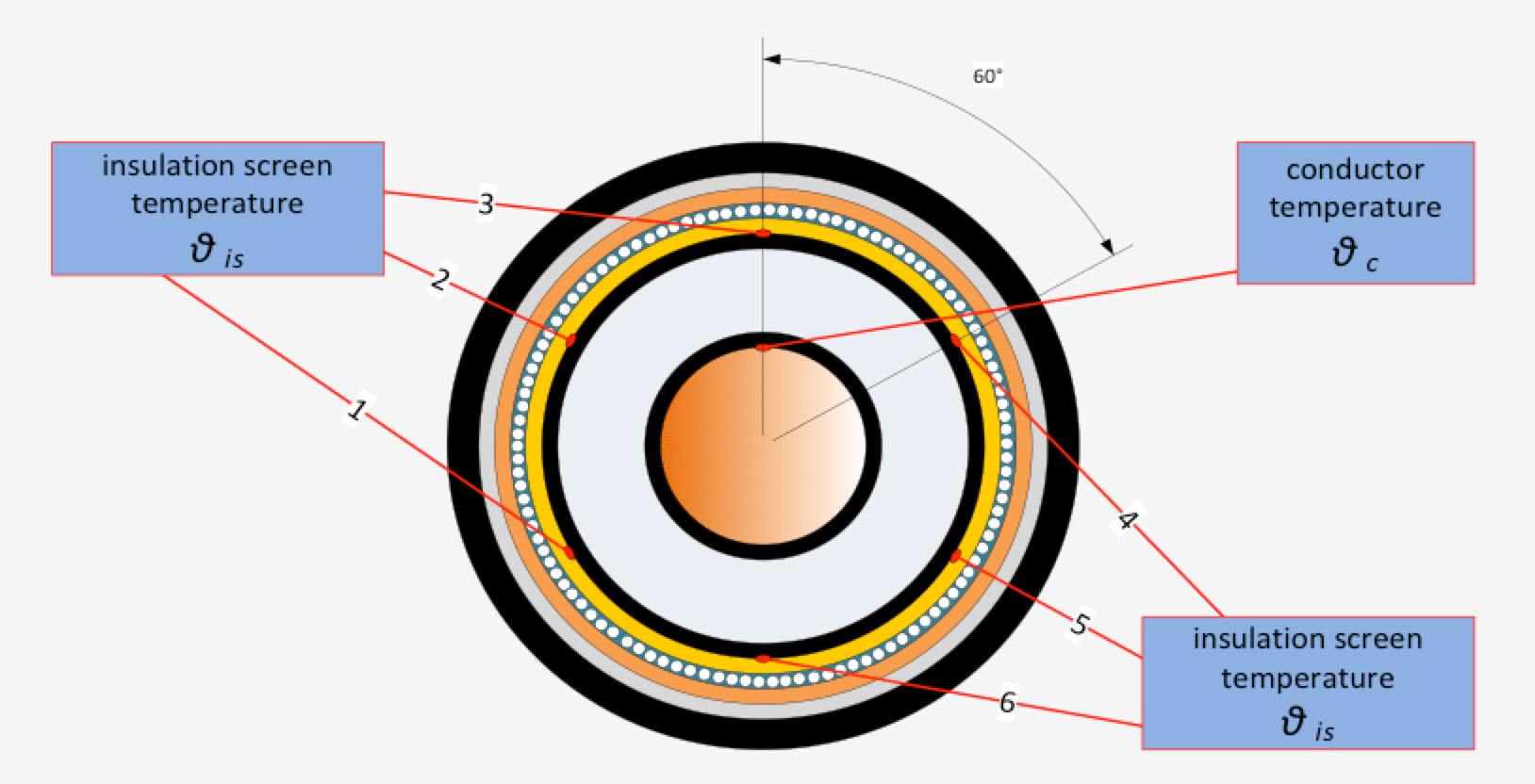

Рис.3 и 4 схематически показаны поперечное сечение кабеля (например, 2500 мм2) и точки измерения температуры соответственно.

Экспериментальная установка включала в себя генератор постоянного тока, генератор импульсов и объект испытаний – кабельную систему постоянного тока 320 кВ, включающую кабель HVDC XLPE (медная жила и изоляция из сшитого полиэтилена, номинальная емкость 0,26 мкФ/км), две наружные масляные концевые муфты и две предустановки. формованные соединения с разрывом экрана.Рис.5 и 6 показаны схемы испытательной схемы и реальной испытательной установки.Каждая тестовая система была оснащена собственным делителем для измерения напряжения постоянного тока (делитель 1 на рис. 5) и SI/LI (делитель 3 на рис. 5) соответственно.Комбинированный делитель (делитель 2 на рис. 5) применялся для измерения наложенного выдерживаемого напряжения, воздействующего непосредственно на испытуемый объект.

Пара сфер (диаметром 0,5 м, SG2 на рис. 5) была установлена в вертикальном положении, нижняя сфера непосредственно закреплена на наружных выводах.Генератор постоянного тока также был подключен к нижней сфере с защитным водяным сопротивлением (10 МОм, R1 на рис. 5) и импедансом блокировки (35 мГн, L1 на рис. 5) между ними.Верхняя сфера была отделена от нижней сферы и кабеля воздушным зазором и соединена с генератором импульсов.Ограничитель перенапряжения (A1 на рис. 5) был установлен для дополнительной защиты генератора постоянного тока.

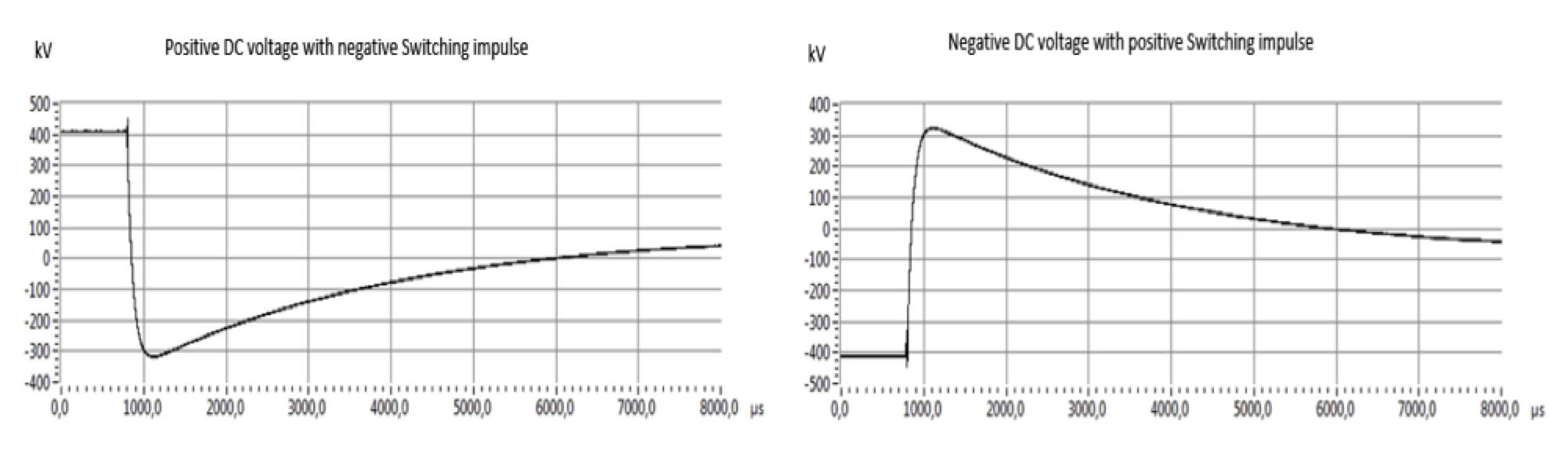

Рис. 6: Испытательная установка кабельной системы постоянного тока 320 кВ.

Точное измерение формы волны напряжения и самовоспламенение сферического промежутка являются двумя важными аспектами испытания с наложенным импульсом.С помощью разрыва сферы этот разрыв должен воспламениться на определенном уровне и передать СИ/ЛИ в кабельную систему.Расстояние зазора должно быть учтено и отрегулировано.При одинаковой полярности двух напряжений (например, + UDC и + USI, однополярное напряжение) напряжение пробоя сферического промежутка (Ubd униполярное = UDC – USI ≥ UDC , таким образом, USI ≥ 2 UDC), в отличие от биполярного напряжения (например, + UDC и – USI), напряжение (Ubd биполярное = UDC – (– USI) ≥ UDC , таким образом, абсолютное USI ≥ 0).Поэтому при биполярном напряжении воздушный зазор не критичен для пробоя;однако при униполярном стрессе это сложная процедура из-за униполярного Ubd.Кроме того, эти этапы калибровки необходимы, чтобы избежать перерегулирования тестируемого объекта [4].Расстояние сферического зазора необходимо отрегулировать в соответствии с калибровкой импульсных напряжений от низких шкал (50 %, 65 % и 80 % испытательного напряжения) до полной шкалы (100 % испытательного напряжения).

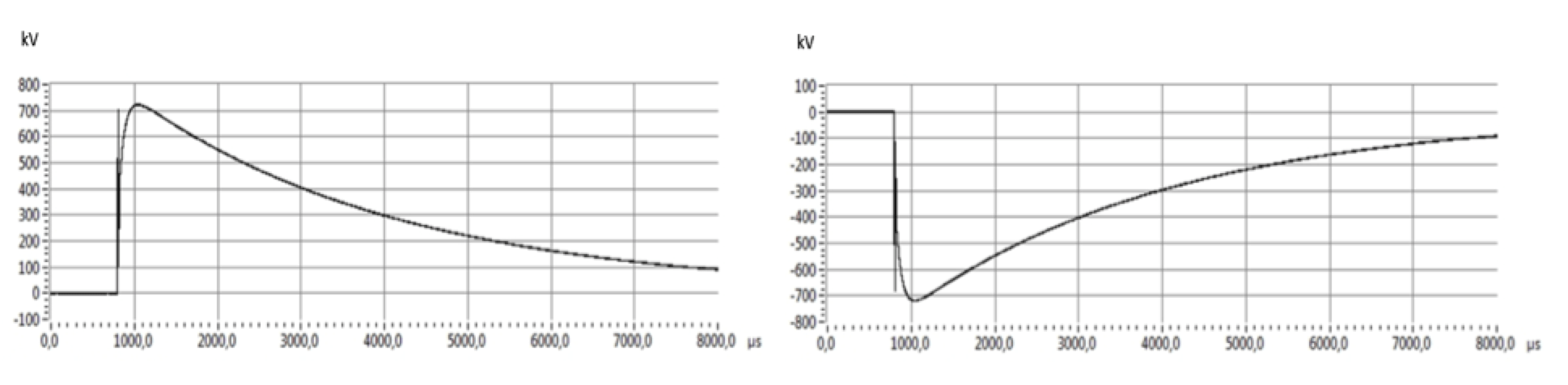

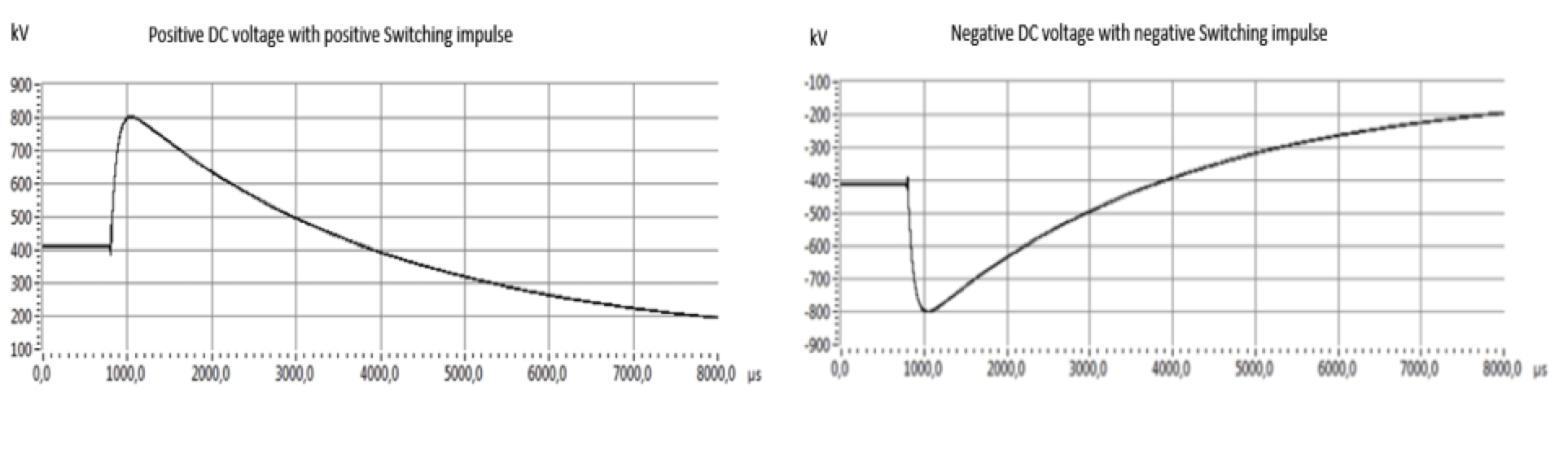

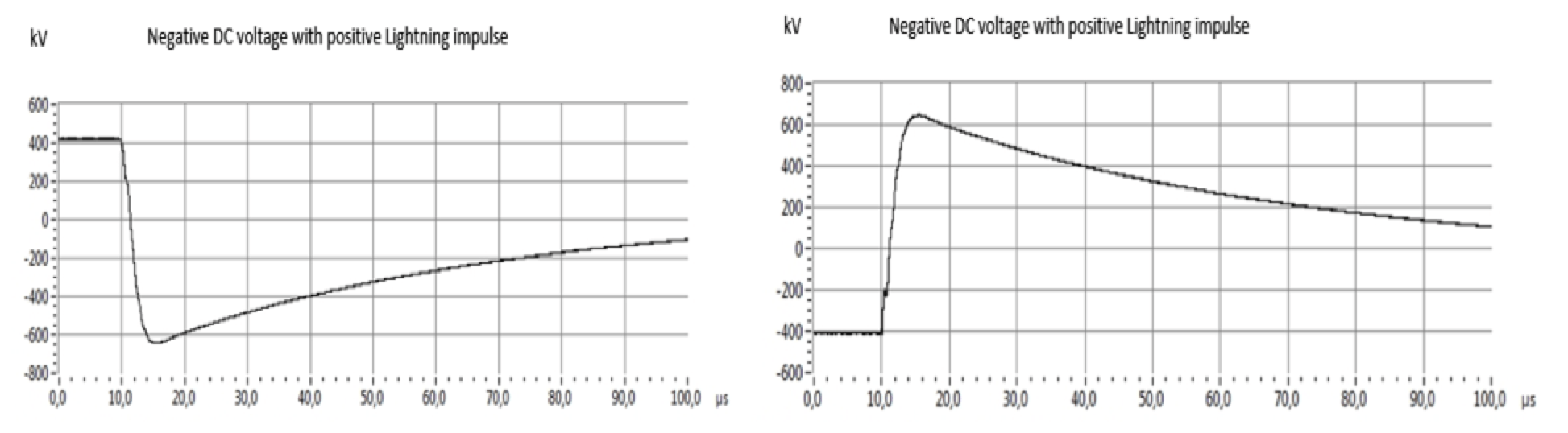

Три измеренных напряжения были получены при тестировании тремя делителями D1, D2, D3 (см. рис. 5).Напряжение постоянного тока, измеренное делителем 1 с помощью цифрового вольтметра, и полная шкала напряжения постоянного тока должны составлять 320 кВ.Напряжения SI/LI были превышены делителем 3, и пиковые напряжения должны составлять 710 кВ и 740 кВ соответственно (см. рис. 7).Напряжение постоянного тока накладывается с той же полярностью SI, как показано на рис. 8. Далее было обнаружено, что напряжение постоянного тока накладывается с противоположной полярностью SI и LI на рис.9 и 10 соответственно.

На рис. 7 Делитель 3 измерил всплеск перед формой волны СИ, которая представляет собой временную задержку разрыва защитной сферы, она была до превышения напряжения пробоя, затем зазор сферы стал проводящим, и кабельная система была подключена в этот момент. момент на генератор импульсов.

Как видно на рис. 8, во время испытаний возникает систематическая ошибка смещения постоянного тока.Делитель 2 был откалиброван по постоянному напряжению и импульсному напряжению соответственно.Для комбинированных напряжений необходим поправочный коэффициент (т.е. коэффициент 0,78).Это смещение приводит к различию пиковых напряжений импульсов, измеряемых Делителем 3 и Делителем 2.

Замечено, что после зажигания дуги между сферами напряжение на кабельной системе следовало за напряжением на выводе генератора импульсов.Таким образом, напряжение на кабельной системе за очень короткое время (сотни или тысячи мкс) сбрасывается через импульсный генератор для гашения напряжения дуги (видно на графиках), затем требуется короткое время восстановления (несколько сотен мс) для перезарядки до напряжение постоянного тока (не видно на графиках из-за ограничения сбора данных).Тем временем защитные резисторы выдержали полную разницу импульсного напряжения и испытательного напряжения постоянного тока.

Расчет Δ производится на основе метода теплопередачи.Чтобы поддерживать постоянную температуру поверхности кабеля, необходимую для обеспечения заданного Δ, практические методы включают контроль тока нагрузки через проводник, поддержание постоянной температуры окружающей среды или применение внешнего теплоизоляционного материала.Испытательная установка с использованием сферического зазора была разработана для применения SI/LI, наложенного на постоянное напряжение.Правильная регулировка зазора имеет важное значение для состояния однополярного напряжения.В противном случае при определенных обстоятельствах могут возникнуть высокочастотные колебания.Дальнейшая экспериментальная работа сосредоточена на методе контроля температуры оболочки кабеля и разработке трехканального программного обеспечения с увеличенным временем сбора данных (вплоть до времени восстановления постоянного напряжения).Защитный конденсатор является альтернативой сферическому зазору для проведения испытаний на выносливость с наложением.

Эта статья является копией из INMR (https://www.inmr.com), не для коммерческого использования, а только для технического обучения и общения.

В электротехнике разъединитель, разъединитель или разъединитель используются для обеспечения полного обесточивания электрической цепи для обслуживания или ремонта.Они используются только для разрыва цепи и часто встречаются в распределительных сетях и подстанциях, где для регулировки или ремонта необходимо отключить источник питания машин.Разъединители могут быть с ручным или моторным приводом и могут быть соединены с заземлителем для заземления части, которая была изолирована от системы, для обеспечения безопасности оборудования и работающего на нем персонала. Высоковольтные разъединители используются на электрических подстанциях для позволяют изолировать аппаратуру, такую как автоматические выключатели, трансформаторы и линии передачи, для обслуживания.Разъединитель обычно не предназначен для нормального управления цепью, а только для защитного отключения.В отличие от выключателей нагрузки и автоматических выключателей, в разъединителях отсутствует механизм гашения электрической дуги, возникающей при электрическом разрыве проводников, по которым текут большие токи.Таким образом, это устройства без нагрузки с очень низкой отключающей способностью, предназначенные для размыкания только после того, как ток был прерван каким-либо другим устройством управления.

Воздушный выключатель представляет собой трехфазный разъединитель с воздушным разрывом, для горизонтальной и вертикальной установки на вершине столба, обычно также называемый выключателем нагрузки, он используется для включения и выключения в распределительной линии 11 кВ-33 кВ. и с возможностью отключения небольшого намагничивания. трансформаторные токи и малые токи на воздушных линиях. подходит для всех типов сетей, особенно требующих частого маневрирования в суровых климатических условиях,нравится солевая влажность, песок, снег, большая высота, промышленное загрязнение, зона с высокой плотностью загрязнения и т. д.в.

Изоляторы широко используются в воздушных линиях электропередач для обеспечения механической поддержки и электрической защиты, а также в распределительных линиях и подстанциях.Силиконовая резина является наиболее широко используемым полимерным изоляционным материалом для изоляторов высокого напряжения. Композитный изолятор марки HAIVO изготовлен из силиконовой резины. В зависимости от напряжения в энергосистемах используются различные виды изоляторов, у нас есть штыревой изолятор, изолятор деформации, подвесной изолятор. Изолятор столба, изолятор длинного стержня, изолятор горизонтального столба, изолятор железной дороги, изолятор скобы, изолятор пребывания.

Изоляторы широко используются в воздушных линиях электропередач для обеспечения механической поддержки и электрической защиты, а также в распределительных линиях и подстанциях.Силиконовая резина является наиболее широко используемым полимерным изоляционным материалом для изоляторов высокого напряжения. Композитный изолятор марки HAIVO изготовлен из силиконовой резины. В зависимости от напряжения в энергосистемах используются различные виды изоляторов, у нас есть штыревой изолятор, изолятор деформации, подвесной изолятор. Изолятор столба, изолятор длинного стержня, изолятор горизонтального столба, изолятор железной дороги, изолятор скобы, изолятор пребывания.

Электронное письмо:jonsonchai@chinahaivo.com

WeChat: +86 13587716869

WhatsApp: +86 13587716869

Тел: 0086-577-62836929.

0086-577-62836926.

0086-13587716869.

0086-15957720101.

Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нами через форму.